サステナブルな空を

目指して国産SAFの最前線に立つ

コスモエネルギーグループ

コスモ石油株式会社 取締役執行役員

合同会社 SAFFAIRE SKY ENERGY 代表者

髙田 岳志 氏

航空業界の脱炭素化が急務となるなか、いち早く国産SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)の量産体制を築いたのが、コスモエネルギーグループだ。日揮ホールディングス、レボインターナショナルと共同で設立した合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY(サファイアスカイエナジー)を通じて、国内初となるSAFの大規模生産を実現した。プロジェクトを統括する髙田岳志氏に、挑戦の軌跡と、その先に見据える未来を聞いた。

国産SAF普及の幕開け

2025年4月、大阪・関西万博の開催日に予定されていた航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行。その燃料として準備されていたのが、コスモエネルギーグループが供給したSAFであった。悪天候により飛行は中止となったものの、国産SAFが量産体制に入ったという事実は、業界にとって歴史的な転換点となった。

「我々がプロジェクトに着手したのは2020年です。国内では脱炭素の機運は高まりつつあったものの、まだSAFという言葉が殆ど知られていなかった時代でした」と髙田氏は振り返る。

当時の菅義偉首相が「2050年カーボンニュートラル」宣言をしたのは、そのわずか数カ月後。いち早く次世代燃料へと舵を切ったコスモエネルギーグループは、業界の最前線に立ち、SAF実現をけん引してきた。

2022年11月には、日揮ホールディングス、レボインターナショナルとの3社で、SAFFAIRE SKY ENERGYを設立。2024年12月には、コスモ石油堺製油所内に年間3万キロリットル規模のSAF製造プラントが完成。2025年4月より本格的な供給が開始された。わずか5年で築いた供給体制には、SAF事業への強い意志と覚悟が感じられる。

国内初のSAF供給網の実現

SAFは、従来のジェット燃料と比べてCO2排出量を最大84%削減できるとされる※。原料として使用するのは、主に飲食店や食品工場から排出される廃食用油だ。

ICAO(国際民間航空機関)の算出に基づく、コスモが採用するSAF製造プロセスにおけるCO2削減効果。2025年現在、コスモが生産するSAFは100%廃食用油を原料としている。

「事業系の廃食用油は回収・リサイクルされていますが、一方で、年間10万トン以上が海外に流出しているという実情があります。それらをSAF原料として国内で活用するとともに、家庭から出る使用済みの食用油についても貴重な資源として有効活用したいと考えました」(髙田氏)

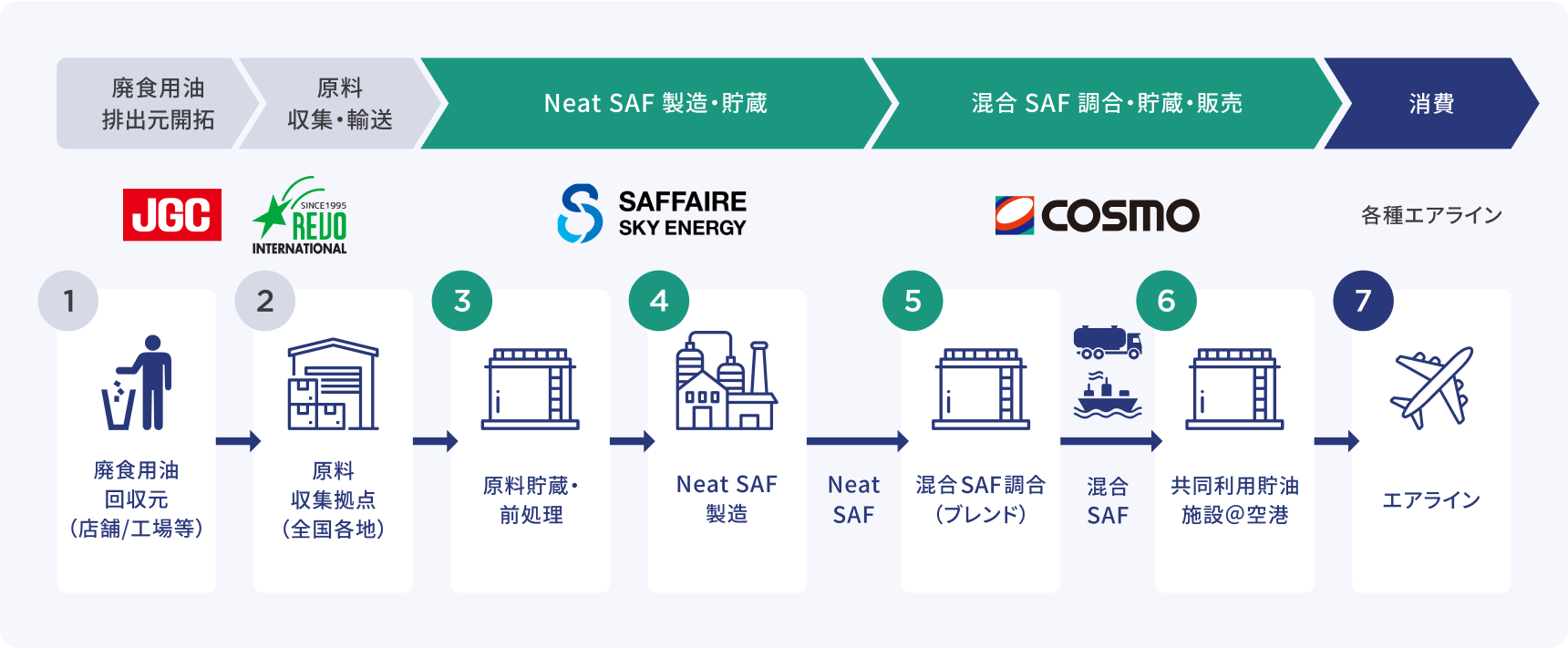

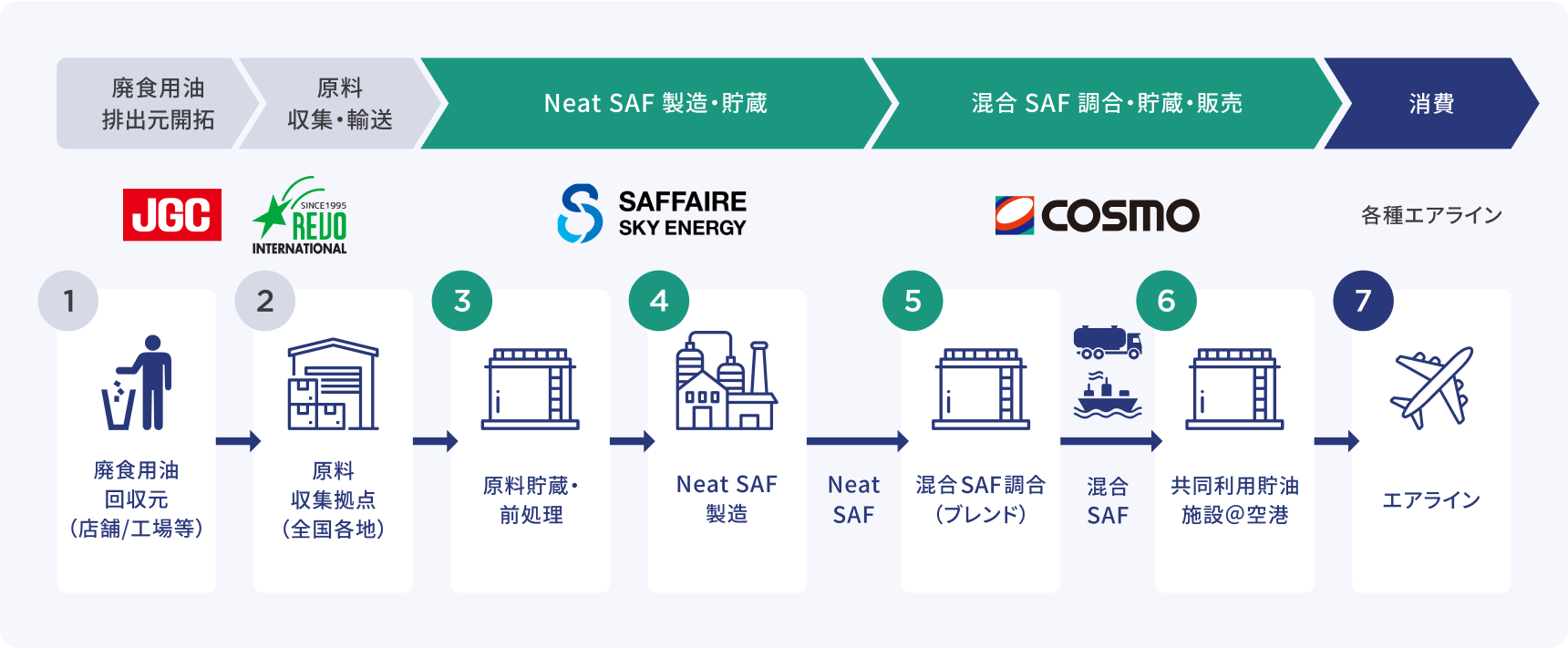

廃食用油の開拓および回収は日揮ホールディングスとレボインターナショナルが担い、コスモエネルギーグループ(コスモ石油とコスモ石油マーケティング)がSAFの製造・販売を担う。

これにより、原料調達から製造、空港への輸送まで、事業パートナー3社によって一連のSAFサプライチェーン全体を構築した。

また、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、SAFFAIRE SKY ENERGYは、レボインターナショナルと協力し、原料調達からSAF製造、販売までのサプライチェーン全体でISCC CORSIAとISCC EU認証を日本で初めて取得※。世界水準の信頼性を備えた供給体制を整えた。

2024年12月13日プレスリリース

ISCC CORSIA及びISCC EU認証(国際持続可能性カーボン認証)の取得について~日本初 SAF製造拠点でのISCC認証取得~ | プレスリリース | コスモエネルギーホールディングス

そうして迎えたのが、大阪・関西万博開幕日に合わせたブルーインパルスへの供給である。これを皮切りに、5月1日には、関西国際空港発の国際旅客便に、日本で初めて国産SAFの供給が行われた。また、5月23日には中部国際空港でも、同空港発の貨物機へ国産SAFが初めて供給された。コスモエネルギーグループは日本航空(JAL)、全日本空輸(ANA)、DHL、フィンエアー、デルタ航空、スターラックス航空、エバー航空とSAFの販売契約を締結しており、国内外の航空会社へのSAF供給の広がりをみせている。

使い終えた油が、空の未来を守る

SAF製造プラントの能力を最大限に活用するには、原料である廃食用油の安定的な調達が欠かせない。現在、自治体や企業との連携により、飲食店や食品工場からの廃食用油回収が進められている他、コスモ石油では、一部サービスステーションでの回収にも取り組む。こうした取り組みが奏功し、同社によるSAF事業の認知度は大きく伸長している。

「今後もさまざまなステークホルダーと連携することで脱炭素を進め、SAFといえばコスモと思ってもらえるようにしていきたい」と髙田氏は力を込める。

次なる一手はバイオエタノール由来のSAF

今後の航空業界におけるSAF需要の拡大を見据え、供給体制のさらなる強化も進行中だ。三井物産と連携し、バイオエタノールを原料とする新たなSAF製造プラントの建設を検討している。2029年以降、年間15万キロリットルの生産を予定しており、廃食用油由来のSAFとあわせ、年間18万キロリットル規模への増産を目指す。このプロジェクトは経済産業省の「SAF製造・供給体制構築支援事業」にも採択されており、官民連携による大規模な取り組みとして注目を集めている。さらに、供給の安定性強化のため輸入体制の整備も進めており、2030年には年間30万キロリットルの供給体制の構築を目指す。

「長期的に見れば、化石燃料に加え代替エネルギーが必要になります。SAFはその第一歩であり、エネルギー転換の起点になると考えています」(髙田氏)

日本政府は、2030年までに国内航空会社が使用する燃料の10%をSAFに切り替える方針を掲げている。大きなエネルギー転換期を迎える今、コスモエネルギーグループはその変化を先取りし、次世代燃料の社会実装を力強くリードしていく。

「日経ビジネス」2025年6月30日号(2025年6月27日発売)掲載の広告記事より転載(禁無断転載)

日経ビジネスシリーズ