社長メッセージ

Oil&New~Next Stage~

不確実性の時代こそ

安全・安定と

経済合理性を第一に

代表取締役社長

社長執行役員

山田 茂

社長就任からの

2年間を振り返って

変わるものと変わらないもの

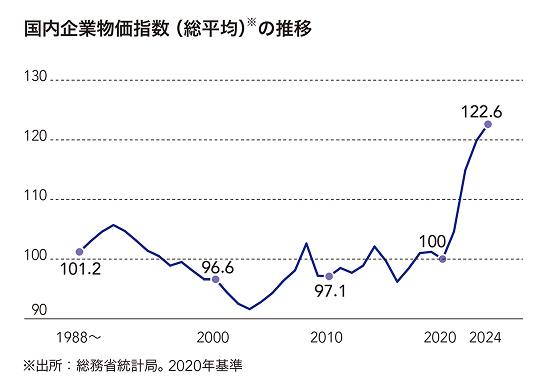

第7次中計のスタートとともに社長に就任し2年が経ちましたが、この間に当社グループの事業を取り巻く環境は大きく変わりました。その中でも大きな変化は、急速なインフレの進展です。私が1988年に当社(当時はコスモ石油)に入社してから37年が経ちますが、その間の日本経済は長らくデフレが続いてきました。足元の環境の変化を踏まえて、社会全体として施策の方向性に変化が求められていると感じています。当社グループは、事業の選択と集中や、自社でコントロールできるコストや生産性の管理を徹底しつつ、それでも吸収できない部分については、お客様へのお願いも含め状況を的確に判断し、迅速に対応しています。

一方、変わらないものは、私が社長就任以来訴え続けている安全操業・安定供給の徹底です。これは、当社グループの礎となるべきものであると同時に、競争優位の源泉でもあります。

安全・安定と言うと製造現場の話と捉えられがちですが、当社グループの場合は中東での原油開発から日本への輸送、製油所での精製からサービスステーションでの供給、そしてそれらを支えるコーポレート部門まで、各現場で働く社員が安全に、安定して業務を遂行することを企図しています。

安全操業・安定供給は一朝一夕に成せるものではなく、日々積み上げていくことが求められます。そのためには、社員一人ひとりの意識に根付かせることが必要であり、年頭の挨拶や入社式などさまざまな場面を通じて、当社グループのテーマとして私から社員にメッセージを発信し続けてきました。社長就任からここ2年で、現場を訪問した際には施策と意識の両面で着実に成果が出ていると感じる場面が増えています。

経営環境に対する認識と経営判断の基軸

エネルギー安全保障とカーボンネットゼロ

先ほど述べたとおり、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化しています。

世界的には、ウクライナ情勢、中東情勢の緊迫化はいまだ続いており、地政学リスクに終息の兆しは見られません。また、米国の新政権の政策により、貿易ルールが大きく変化しており、世界経済は分断の方向に動いていると感じています。

日本は、急速なインフレに加えて、地政学リスクへの対応が求められています。具体的には、一次エネルギーの90%近くを輸入に頼っていることから、エネルギー調達の多様化や強靭化といったエネルギー安全保障の強化をさらに推し進める必要があります。

もう一つの観点としては、カーボンネットゼロに向けた動向が挙げられます。長期的には、カーボンネットゼロの方向性に大きな変化はないと認識していますが、短期的には世界的なインフレの進展により再生可能エネルギー分野の停滞、化石燃料への回帰の動きが見られるなど、実現の時間軸や化石燃料の安全保障上の評価など、考え方に変化が見られます。

日本国内においては、第7次エネルギー基本計画やGX2040ビジョンの閣議決定、GX-ETS※1の本格稼働に向けたルール整備などが進展していることから、政策面での動きも注視する必要があります。

- GX-ETS(Green Transformation - Emission Trading Scheme):GXリーグにおける排出量取引制度

経済合理性に基づく持続的な経営判断

事業を進めていくということは、不確実ながら数多くの情報・要素を集めて将来を見通し、その中で最善の判断を積み重ねながら経営資源を投入、そして成長を実現させていく、そのサイクルだと捉えています。その際、当たり前のことですが、忘れてはいけないのが経済合理性を追求するということです。先行きの見通しが非常に難しい不確実な時代だからこそ、さまざまな角度から経済合理性を検討・追求し、その軸を見失わないように判断を積み重ねていくことが企業価値の向上につながると考えています。当社の経営層はもちろん、次世代の経営を担う人材も含め、徹底的に経済合理性を追求する、という観点を軸として取り組んでいきたいと考えています。

経営判断を支えているのが当社のガバナンス体制です。当社の取締役会の構成は、独立社外取締役が半数を占め、女性取締役の比率も3分の1に達するなど、企業価値向上のために必要な透明性・多様性を強化してきました。取締役会では毎回、社外取締役から多くの質問や意見が出されるなど、株主の目線を意識した闊達な議論が行われています。また、2022年の取締役会改革により、業務執行の権限が執行側に大幅に委譲されており、外部環境の変化に対応したスピーディーな経営判断を可能にしています。

第7次中計の進捗と収益力の源泉

2024年度は過去最高益を更新

前年度の統合報告書でもお伝えしたように、第7次中計の初年度である2023年度は目標として掲げたKPIの多くを達成するなど、持続的な企業価値の向上に向けて着実に一歩を踏み出すことができました。2年目となる2024年度は、New領域の施策の一部で見直しが必要となったものの、Oil領域を中心に施策を着実に実行し、全体としては計画どおりに進めることができました。収益の観点からも、第7次中計3年間の2年目で到達すべき計画はおおむね達成できている状況です。

特に石油事業については、販売数量の減少幅が当社の想定よりも縮小した一方、マージンは想定以上の高水準で推移し、製油所の稼働率も業界平均に比べて高い水準を維持しています。

これらの結果、当社の収益力の実力値を示す在庫影響を除く連結経常利益は、2024年度に過去最高を更新しました。

Oil領域:強みである効率性にさらに磨きをかける

Oil領域については、国内の石油製品需要の減少や、カーボンニュートラル社会の進展に伴う将来見通しなどから、過去には資本市場での評価が低下していたものの、足元では収益性や投資回収の蓋然性の高さの観点から、一定の評価を得ています。

Oil領域における当社グループの最大の強みは効率性の高さです。石油事業では、2013年に坂出製油所を閉鎖し戦略的に供給能力を削減した一方、2019年にキグナス石油への供給を開始し、国内需要が減少する中で販売が供給を上回るショートポジションを確立しました。また、製油所では従前より取り組んできたOMS※2に加えて、業界に先駆けてデジタルプラント化を推進し、DXの取り組みを進めてきた結果、2019年以降は業界平均を大きく上回る高稼働・高効率操業を実現しています。

石油開発事業では、アラブ首長国連邦(UAE)において、同国が建国される以前から50年以上に渡り、強固な信頼関係を築いてきました。長年にわたる自社操業によって得られた技術、ノウハウ、経験が低コストでの原油生産を可能にしており、過去にはドバイ原油価格が1バレル30ドル台まで下落した局面においても収益を確保するなど、高い競争力を有しています。2024年度には、ヘイル油田において水攻法※3による油層圧力の回復に成功しており、当社グループの原油生産量の増加に寄与することを期待しています。

石油化学事業では、中国における大型製造装置の新設・増強による供給過剰や、同国の景気減速、日本国内の需要減少などの影響を大きく受け、基礎化学品の市況低迷が継続しています。こうした状況を踏まえて、2024年度には韓国HCP※4の株式売却を完了、千葉地区においても生産体制最適化を意思決定するなど、いち早く事業構造改善に着手することができました。

エネルギー安全保障の観点から、石油は引き続き重要なエネルギー資源であり、当面は石油製品がエネルギー需要の大きな比率を占めると想定されることから、Oil領域の効率性をさらに高めていくことが当社グループの命題だと認識しています。

一方、カーボンネットゼロの実現のために、GHG※5排出量の大きな割合を占める製油所の省エネルギー活動やCCS※6などのネガティブエミッション技術の活用、石油化学事業での構造的な設備の集約に取り組み、当社グループ全体のGHG排出量の削減を図っていきます。

- OMS(Operations Management System):コスモ石油グループ製油所部門が安全操業・安定供給の実現に不可欠な重要項目として、25の要求事項で構成される取り組み方針を定め、それをもとに本社と製油所がそれぞれの取り組みと連携を強化する仕組み

- 水攻法:油田の低下した油層圧力を回復させるため、油層内に水を圧入する手法

- HCP(HD Hyundai Cosmo Petrochemical Co., Ltd.):コスモエネルギーホールディングス株式会社の子会社であるコスモ石油株式会社と、HD Hyundai Oilbank Co., Ltd.が設立した、韓国における石油化学事業の合弁会社

- GHG(Greenhouse Gas):温室効果ガス

- CCS(Carbon dioxide Capture and Storage):CO2 回収・貯留

New領域:カーボンネットゼロと経済合理性の両立

New領域の事業はGHG排出量削減の取り組みと連動する部分も多く、世界の潮流やカーボンネットゼロ実現の時間軸に影響を受けていますが、当社グループの施策の全体観としては、第7次中計で計画したとおり順調に進んでいます。

次世代エネルギーの一つであるSAF※7は、2024年12月に日本初の国産SAF量産化に向けて製造装置が完工し、2025年度から国内外の航空会社に供給を開始しました。当社グループのSAF事業は、2016年のICAO※8総会にて採択されたCORSIA※9の実現に向けて、2021年にいち早くNEDO事業※10に採択され、外部の有力企業とも連携して原料収集から販売までの一貫体制を構築してきました。SAFの導入は、世界的な規制や日本国内の政策によって進んでいる側面もありますが、同事業の先駆者として取り組んできたことが強みとなり、国内だけでなく海外や貨物系の航空会社など、多くのお客様との契約が進んでいます。

水素分野では、2024年4月に業界大手の岩谷産業株式会社と資本業務提携し、同じく4月に水素ステーションの1号店を平和島(東京都大田区)に開所しました。2025年3月には有明(東京都江東区)に2号店を開所し、共同事業は順調に進んでいます。また、将来にわたる水素需要の増加を見据え、同社とコスモ石油千葉製油所のアセットを活用した水素製造・販売事業の検討を開始しました。岩谷産業株式会社は、水素分野に関して長年にわたるネットワーク、ノウハウを蓄積しており、当社グループとしても提携によって着実に事業展開できることが強みとなっています。

最後に、グリーン電力サプライチェーンについてですが、洋上風力発電事業において事業環境変化を踏まえた経済合理性の観点から入札を見送ったものの、ビジネスモデルの全体像が揺らいでいるわけではありません。

陸上風力発電事業では、日本初の風力発電専門事業者として設立され、約30年に及ぶ事業運営実績があるコスモエコパワーが中心となり、着実にプロジェクトを積み重ねています。また、電力販売では、実際に風力発電所を運営し、グリーン電源を保有していることが強みとなり、コーポレートPPA※11や電力小売(コスモでんき)を通じて、自治体や企業など多くのお客様への供給を拡大しています。

グリーン電力サプライチェーンの構築は当初から2030年以降を目線としており、洋上風力発電事業についても2030年以降の収益化を見据えて意思決定を行ってきました。しかし、足元の急速なインフレの進展によるコストの増加と競争環境の激化などにより、第7次中計策定時点とは明らかに事業環境が変化しています。第7次中計期間中の進捗を踏まえて、あらためて当社グループのアセット、開発能力、ノウハウなどを検証し、戦略の再構築を進めていきます。

- SAF(Sustainable Aviation Fuel):持続可能な航空燃料

- ICAO(International Civil Aviation Organization):国際民間航空機関

- CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation):国際民間航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム

- NEDO事業:2021年8月に採択された「国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築」事業

- コーポレートPPA:再生可能エネルギー由来の電力と環境価値、もしくは環境価値のみを対象に発電事業者と需要家との間で長期にわたって締結する購入契約

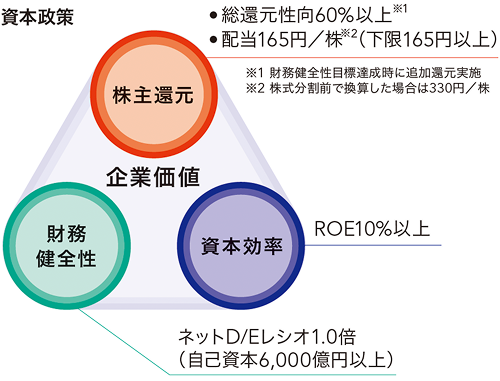

三位一体の資本政策

収益力とともに当社の企業価値向上の柱となるのが資本政策です。第7次中計では、資本政策の基本方針を「株主還元・財務健全性・資本効率のいずれも欠けることなく、三位一体で実行する」こととしています。

2024年度は、資本効率においてOil領域の事業がリードし、2年連続でROE10%以上を達成しました。株主還元についても堅調な収益を背景に、1株当たり配当金を増やしつつ自己株式取得も実施し、3ヵ年累計の総還元性向60%以上の実現に向けて順調に推移しています。財務健全性については、事業構造改善や在庫評価の影響に伴い自己資本が減少しましたが、第7次中計の策定段階においては短期間のリスク変動には十分に耐えられる必要金額を算出した上で、自己資本の積み上げを図ってきました。

引き続き企業価値の最大化をめざして収益力に磨きをかけるとともに、適正な自己資本を確保しながら資本効率の向上を実現すべく取り組んでいきます。

経営基盤の変革の進捗

人材の成長が持続的な企業価値向上を可能にする

2年前の社長就任時にも申し上げましたが、当社グループの人材の強みはチームワークの良さである一方、私はチーム内で切磋琢磨することによる摩擦や個々人の成長への意欲の強さも重要だと考えています。

この2年間、社内に対してメッセージを発信する際は、必ず「いい意味での摩擦を起こしてほしい」と伝えています。伝えてすぐに変わるものではありませんが、例えば会議の資料1枚であっても改善の余地があれば自分の考えるように変えてみてほしい、やってみてうまくいかなければ、また変えてみたらよいと考えています。何かを変えるにはエネルギーが必要です。時には批判が出るかもしれませんし、摩擦も起きるかもしれません。しかし、それを乗り越えることで、個人もチームも、そして会社も成長すると考えています。

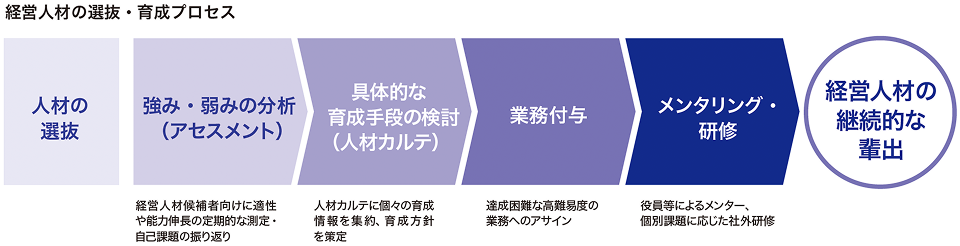

社員個々人の成長意欲を高めるために、人材への投資にも力を入れています。人材に対してお金をかけることはコストではなく投資であり、2023年度から3年連続で民間企業の平均を上回るペースで賃上げを実施しました。また、教育にも重きを置いており、役員がメンターとなって将来の経営人材を指導・育成する仕組みなどを導入しています。具体的には、新任部長向けの研修では、最終日に社長の私との1on1によるプレゼンテーションを行う機会を設けました。受講者側の反応も良く、グループ全体での新たな取り組みが良い方向に進んでいると実感しています。

人材への投資は金額面に注目が集まりがちですが、やはり内容が重要です。実施した投資に対しては、絶えず効果(成長度合い)も確認しなければなりません。人材の成長と会社の成長はリンクするものだと捉えており、社員個々人が成長してこそ、持続的な企業価値の向上が可能になると考えています。人材への投資は短期間で成果が出るものではありませんが、5年先、10年先の当社グループを担う人材が育ってくれることを楽しみにしています。

社内に根付いたDX

社長就任時の2年前は、DXは拡大余地が大きい領域と述べましたが、現在は人材の育成、取り組みの実現の両面で確かな手応えを感じています。

DXの導入当初は、業務効率化や業務改革などの効率的な運用を主眼とした取り組みが中心でしたが、安全操業・安定供給に直結する製油所のデジタルプラント化の取り組みに加え、販売やマーケティングの現場においてもデータを活用して売上を伸ばそうという試みが進んでいます。

当社グループには、各事業領域のビジネス課題の解消を支援する「Cosmo’s DX Hub※12」を通じて、年1回、DXの取り組みを表彰する制度があります。そこでは各取り組みの説明だけではなく、グループ内での情報共有や横展開が行われており、DXが社内にしっかりと根付いていると実感しています。

- Cosmo’s DX Hub:デジタル化の加速を目的に、コスモエネルギーグループ内で募集したDX案件に対し、DX専門部隊が遂行支援する社内プログラム

中長期的な企業価値の向上をめざして

Oil領域の収益基盤がNew領域の取り組みを支える

第7次中計では企業価値向上をテーマとし、PBR(株価純資産倍率)の向上に取り組んでおり、2024年度は年間を通じて1倍台前後で安定して推移しました。PBRをROE×PER(株価収益率)に分解すると、ROEはさらなる改善をめざすものの、高い水準を維持できていると評価しています。一方、PERは将来的な成長性の指標であることから、カーボンネットゼロ実現の時間軸の不透明さを含め、New領域の事業環境の悪化が反映されていると認識しています。

当社グループの収益構造は効率性の高いOil領域が基盤となっており、その上にさまざまなリスクテイクが必要なNew領域の事業が存在します。しっかりとした基盤があるからこそ、New領域でのリスクテイクが可能になると考えており、今後もOil領域はより一層強靭な体質になるよう磨きをかけていきます。事業環境が不透明な中でこそ、株主・投資家の皆さまにはさまざまな機会を利用して、社長の私自らが当社の戦略をお伝えしていきたいと考えています。

第7次中計達成の実現と次の10年を見据えた決意

これまでお話ししてきたように、世界情勢は非常に混沌としており、経営環境は不確実性を増しています。当社グループの中長期ビジョン「Vision 2030」のスローガンである「未来を変えるエネルギー」と「社会を変えるエネルギー」という軸に変わりはありませんが、カーボンネットゼロの時間軸や化石燃料の安全保障上の評価の変化から、その実現の時間軸については見極めが必要と考えています。

そのような中で、第7次中計の最終年度となる2025年度は、中計策定段階で描いていたとおり「Oil & New」のOil領域でしっかりと収益を上げることで、中計目標の達成を実現します。その上で、次の10年に向けて当社グループをどのように成長させていくのか、その戦略をしっかりと練り上げていく、そういう年にしたいと考えています。

足元では次の10年に向けた議論が本格化しており、世界の潮流がどこに向かっていくのか、その中で当社グループとしてどのような価値を提供できるのかということをベースに、潮流に変化があった場合でもしっかりと対応できるような体制の構築を検討しています。

当社グループは、合併してコスモ石油が設立されてから、まもなく40年を迎えます。これまでに培ってきた安全操業・安定供給の礎に磨きをかけるとともに、先々が見通しにくい時代だからこそ経済合理性を追求し判断を積み重ねていくことで、さらなる企業価値の向上をめざします。

これからのコスモエネルギーグループの成長にぜひご期待ください。