8月16日、17日、E/SASV Gamesに、13チーム119名が参加しました。

びわ湖トラストから2艇参加したのですが、いずれも片道の完走ができました。

今後も琵琶湖では、大学生以下を対象とした子どもたちの大会を継続していきたいと考えています。

COSMOエコ基金 2025年8月の活動報告をお届けします

COSMOエコ基金が支援するプロジェクトから、2025年8月の活動報告が届きました。

COSMOエコ基金は、皆さまのあたたかい支援をもとに、気候変動対応や生態系を守る活動をサポートしています。

詳しくお知りになりたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

学ぶ、守る、つなぐ、琵琶湖の水(滋賀県)

鳴子温泉の地熱と暮らす(宮城県)

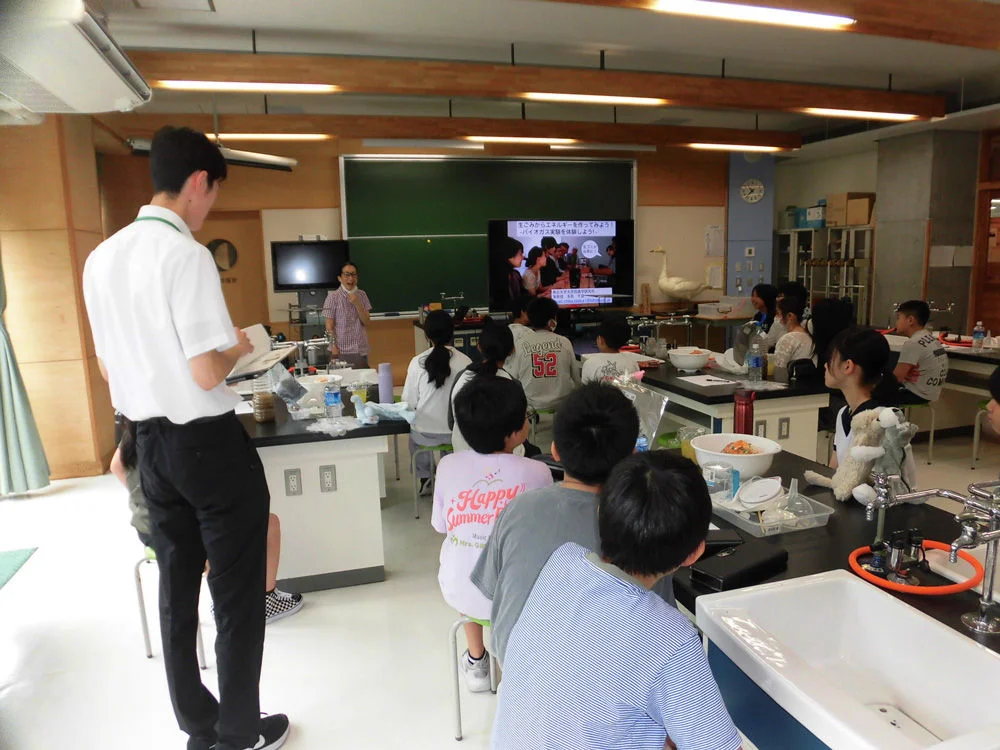

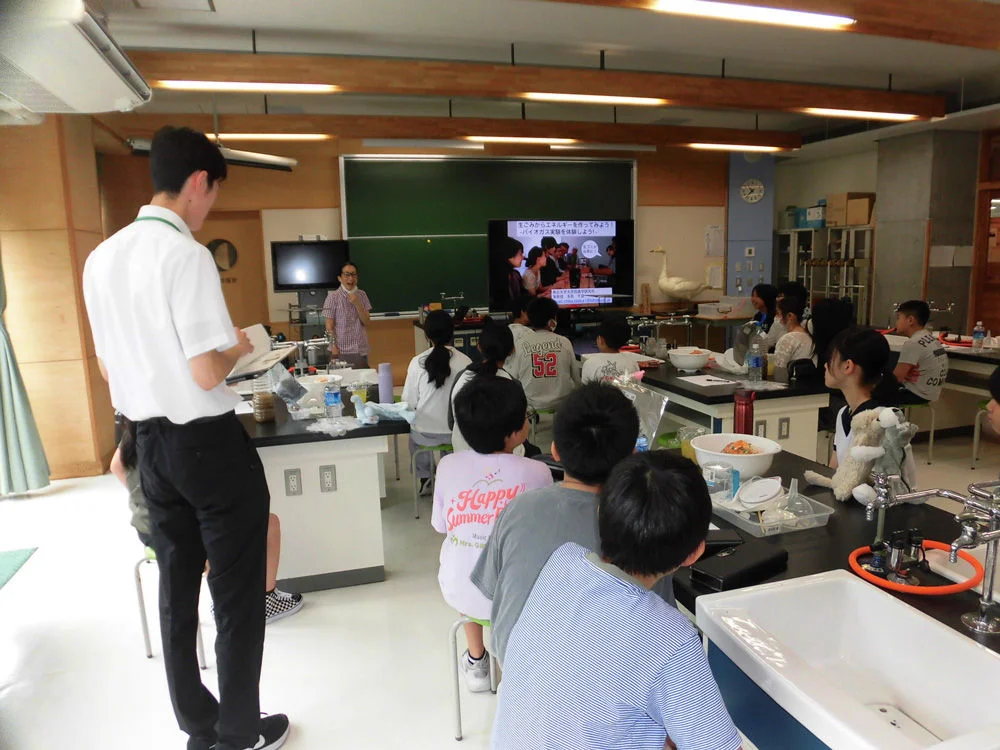

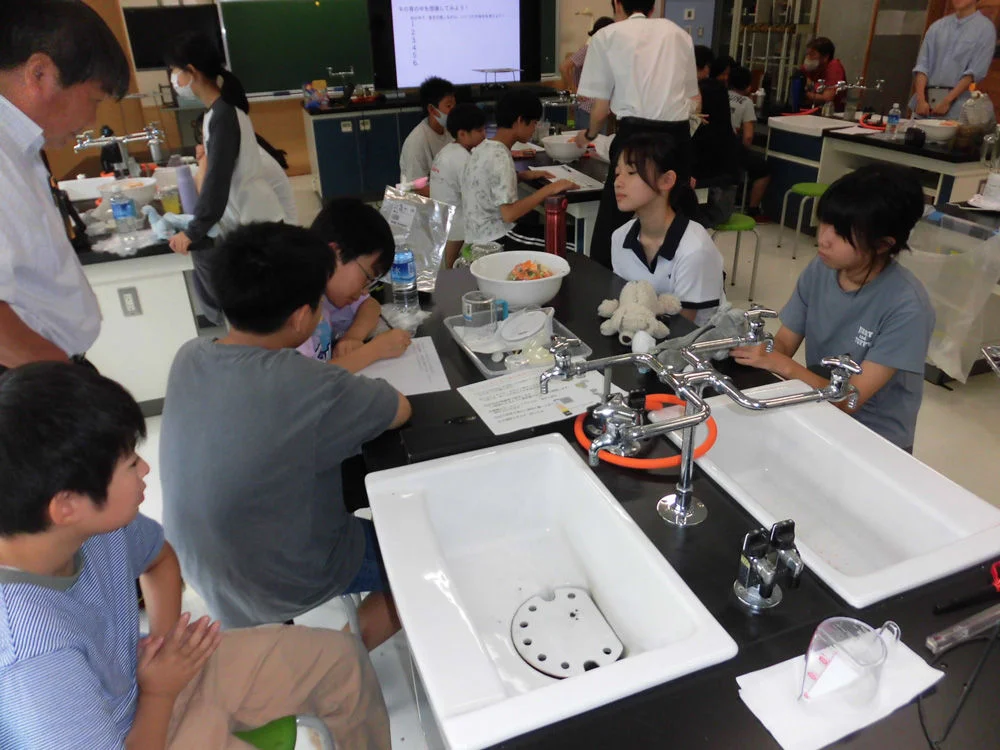

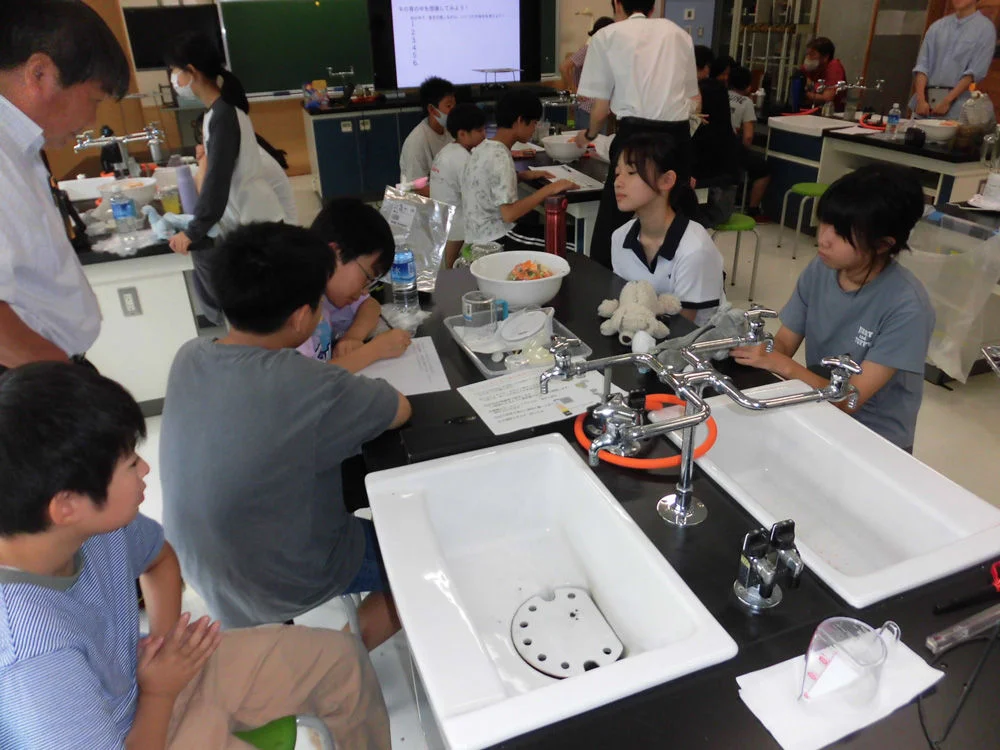

8月26日、東北大学大学院農学研究科多田先生の指導による、鳴子小中学校向けの出前授業を開催しました。

午前中は、小学5年生を対象に「生ごみからエネルギー」の授業を実施し、午後からは、中学2年生を対象に「潟沼探索」を実施しました。

探索では、NPOのメンバーが、ガイドやサポート役を務めました。

地域エネルギー循環への取り組み(長野県)

8月3日、長野市街地に暮らす子どもたちを対象とした里山体験イベント「鬼無里でお仕事体験&薪でピザを焼こう!」を開催しました。

薪ステーションでは、山の木がどのような工程で薪になるのかを見学。

ショベルカーで丸太を運び、チェーンソーで薪の長さに切って、エンジン式薪割機で割る作業です。

子どもたちは、小割の薪を「タガ」と呼ばれる金輪でまとめる作業を体験しました。

薪がぐらつかないように、最後は細く割った薪を木槌でトントン叩いて押し込みます。

体験の後は、薪窯でピザ焼きランチ。山の木が薪になっておいしいピザを焼くまでのつながりを実感できました。

竹とミツバチが繋ぐ自然と触れ合う共生コミュニティ創り(宮城県)

8月20日に「ミツバチ観察とワークショップ」を実施しました。

ミツバチ観察では、巣箱を開けて中の様子を確認したり、離れた所から見守ったり。それぞれのペースでミツバチを通して地域の自然と触れ合いました。

ワークショップでは、蜜源となるひまわりの栽培に取り組みました。猛暑により遊休農地の土も乾燥し、発芽率も低いため、除草をして新たな種をまきました。

それぞれのペースでミツバチを通して地域の自然と触れ合い、10代から80代までの幅広い参加者が、交流を深めました。

小豆島発、海洋ごみ回収スキーム構築事業(香川県)

8月は、瀬戸内海の環境保全に向け、河川ごみ回収実証実験と月例ビーチクリーンを実施しました。

8月9日から13日にかけて、高松市の河川にて、3回目の河川ごみ回収実証実験を実施いたしました。

これまでの経験をもとに改良を加えた河川ごみ回収装置を実践導入し、その結果、前回より13%増の22.10kgのごみの回収に成功しました。

8月16日に行ったビーチクリーンでは、4名で、11.45kgのごみを回収しました。

これらの活動で得られたごみの分析結果は、9月に開催される「瀬戸内海研究フォーラム」でポスター発表する予定です。

対馬産積み木による多世代交流型の木育推進事業(長崎県)

屋久島視察に、KUMINOひろば、KUMINO講習会の開催と、とても充実した8月でした。

8月は帰省シーズンということもあり、KUMINOひろばは対馬内外のご家族で賑わっていました。

KUMINO講習会には移住者が多く参加してくださり、KUMINOをきっかけに地域交流が生まれるイメージを持つことができました。

海を守るために木を植える 森は海の恋人(宮城県)

先月に引き続いて塩性湿地周辺の下草刈りを行いました。

夜間、塩性湿地周辺の生き物を観察してみるとサヨリの幼魚が群れていました。

サヨリは基本的には海水魚ですが、海水と淡水が混じり合う汽水域にも生息し、ある程度川を遡ることもあります。

舞根湾内に自生するホンダワラ等の海藻に産卵し、孵化するとしばらくは塩性湿地周辺から舞根湾内で生活します。

湾内は汽水域で、幼いサヨリのエサになる動物プランクトンが豊富です。

成熟すると沖に移動してしまいますが、また、来年の夏には産卵のため戻って来てくれるでしょう。

C.W.ニコル・アファンの森(長野県・宮城県)

8月下旬から、未整備エリアの作業道整備を開始しました。

道がなかったことで、作業が進められなかったエリアですが、作業道ができることで効率的に整備作業が進められるようになります。

世界遺産 富士山の森を守り再生させよう(静岡県)

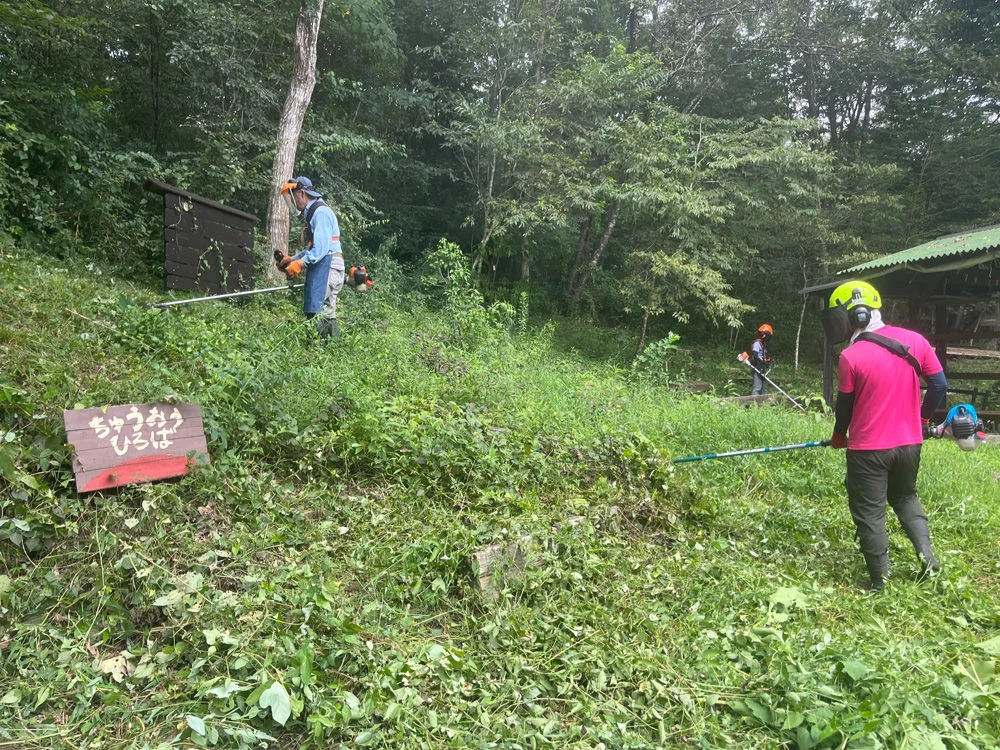

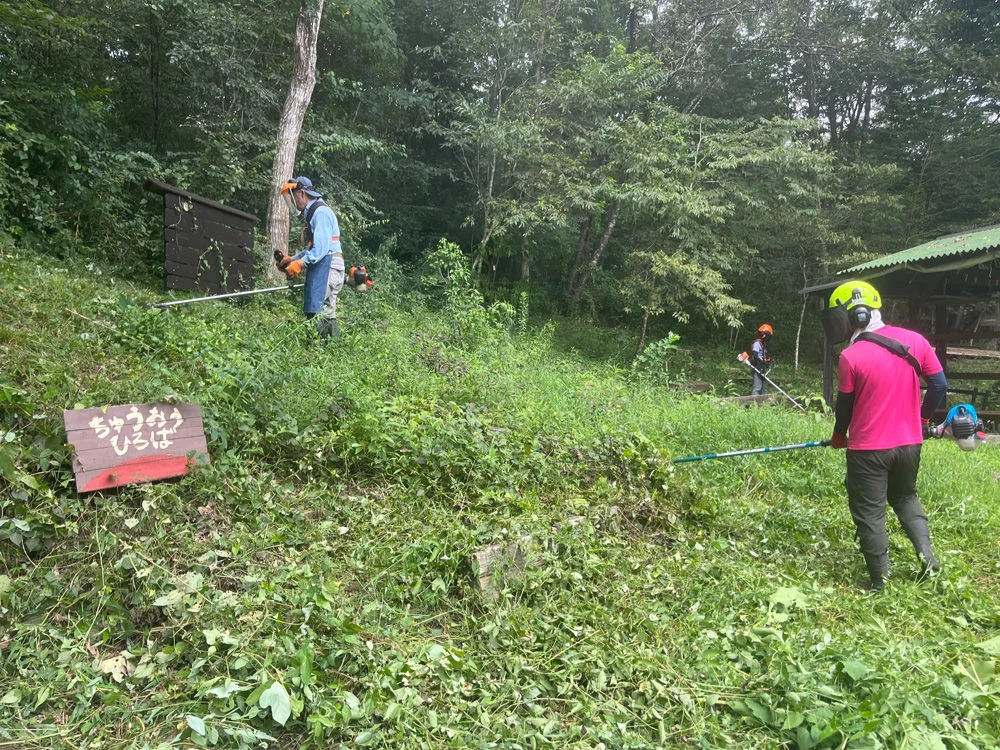

8月、里山の活動は、引き続き下草刈りをメインに進めています。

富士山周辺も残暑が続きますが、森の昆虫の様相や日照時間から秋の訪れを感じます。

秋以降に予定している参加者との活動に向けて、打合せや準備も進めています。

地域住民で守る神山の里山保全(徳島県)

竹炭でつくったアルカリ水は、汚れた衣服についた皮脂と化学反応(鹸化)を起こして、石鹸がわりになります。

洗剤をつかわなくても、しっかりと汚れがおちる…というワークショップが好評です。

森からの湧き水を大切に使わせてもらい、自然に返すことを、夏休みの小中学生たちに体験してもらっています。

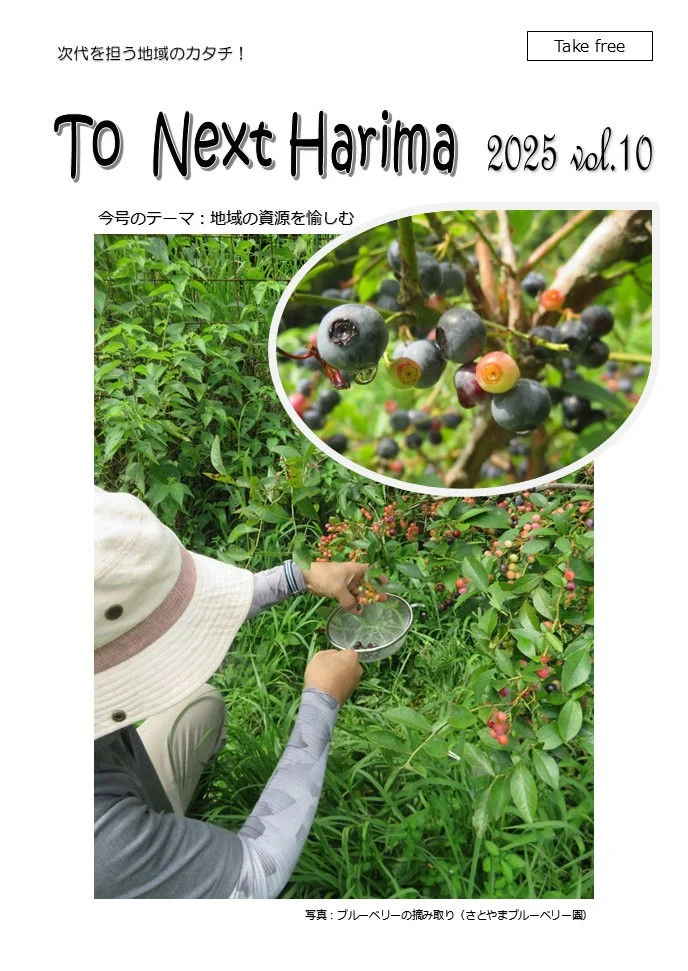

人と動物が共生する「安賀彩りの森」(兵庫県)

森のエコカフェづくりの一環として行っている、茅葺屋根の葺き替えワークショップで屋根から降ろした古茅のなかで育ったカブトムシの飼育講座を実施しました。

また、果樹園で育てているブルーベリーの収穫作業をしました。

今年は豊作で、収穫したブルーベリーはジャムなどに加工し、活用しました。

生物多様性を体感できる森づくり(和歌山県)

8月は、昆虫たちの動きが最も活発な時期です。

そのため、子どもたちによる自然観察・調査研究活動、「未来遺産運動」もいつにも増して活発に行われました。

月末には、もうこさとやまクラブの小中学生と「とんぼ池周辺の昆虫調査&標本作成」を実施しました。

昨年度からはじめたこの企画。子どもたちは昆虫採集だけでなく、乾燥標本の作製体験と、とんぼ池周辺の昆虫相のモニタリングもします。

自然再生活動の結果、どんな種類の昆虫が増えているか・減少しているかを、子ども達の手で調べることにより、モニタリングの重要性を次世代に伝承していこうと考えています。

⽵林と⾥⼭の森・海の森 つながる再⽣活動(神奈川県)

8月2日と4日に、夏休み企画として「竹を使った昔の子どもの遊び」を実施しました。

昔遊び伝道師の指導のもと、竹馬、紙デッポウ、竹笛、そうめん流し台など、竹を使ってゼロから作り、遊びや食へと展開させました。

2日目の最後には、裏山に出掛けて昆虫採集に挑戦。

珍しい昆虫のタマムシや、クワガタムシ・オンブバッタなどを虫かごに入れて、観察しました。

南太平洋諸国支援(キリバス)

8月30日から9月10日の予定で、弊協会理事長の馬場と専門家2名がキリバスへ渡航しています。

キリバス環境省からの要望で、同省職員に対するマングローブのCO2吸収量試算についての技術指導を行います。

また、地元の若者達と一緒にマングローブの植林を行うことを予定しています。