8月30日から9月10日、弊協会から専門家3名がキリバスへ渡航し、キリバス環境省職員10名に対し、同省から希望のあったマングローブのCO2吸収量試算に関わる技術指導を行いました。

また、9月5日と6日には、地元の若者26名、キリバス環境省職員14名と共に、マングローブの種子3,450本を植えることができました。

COSMOエコ基金 2025年9月の活動報告をお届けします

COSMOエコ基金が支援するプロジェクトから、2025年9月の活動報告が届きました。

COSMOエコ基金は、皆さまのあたたかい支援をもとに、気候変動対応や生態系を守る活動をサポートしています。

詳しくお知りになりたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

南太平洋諸国支援(キリバス)

タイ北部環境再生プロジェクト(タイ)

9月16日、村長や村の森林再生グループのメンバーと共にチェンライ市内の森林局を訪問し、今後の活動について相談、話し合いをしました。

今年度の植林地は、まだ植林から1か月程度しか経っていないにもかかわらず、苗木の樹高が30~50センチほど、活着率はおよそ95%ほどとなっています。

ただ雑草の成長が早く、すでに苗木よりも大きくなっていました。植林から3年はこうした雑草との闘いが続きます。

野口健 ヒマラヤに森をつくろう(ネパール)

9月1日~3日、サマ村にて苗の植林活動を行いました。

1日目、2日目には100名ずつの村人男女が参加し、1万本の苗を植林地に植えました。3日目は、苗センターのスタッフたちが中心となり、植栽したものの確認作業などを行いました。

9年目となるため、村人たちも作業の手順などわかっているので、手際よく作業を行いました。

今回植えたのは、カラマツ10,000本です。カラマツは丈夫なので、活着率もよく、昨年植えたものも順調に育っています。

累計の植林数は61,000本となりました。

鳴子温泉の地熱と暮らす(宮城県)

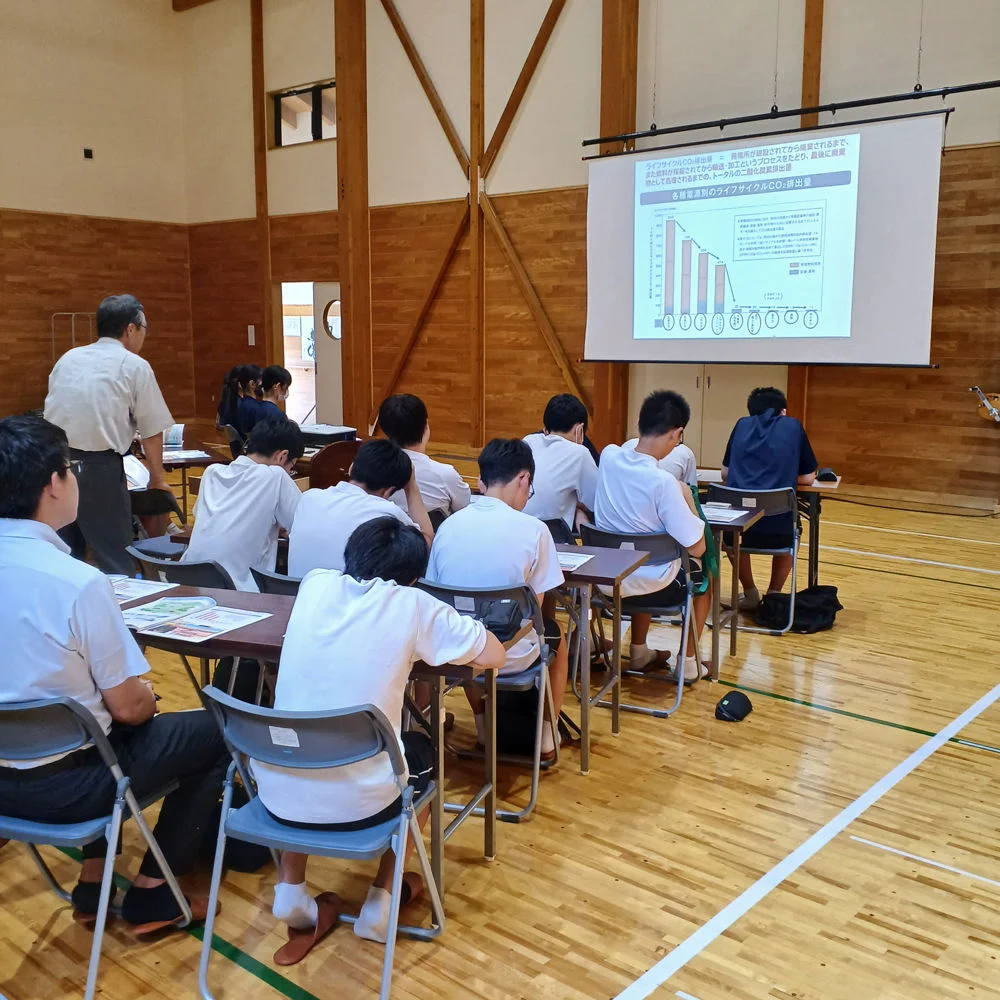

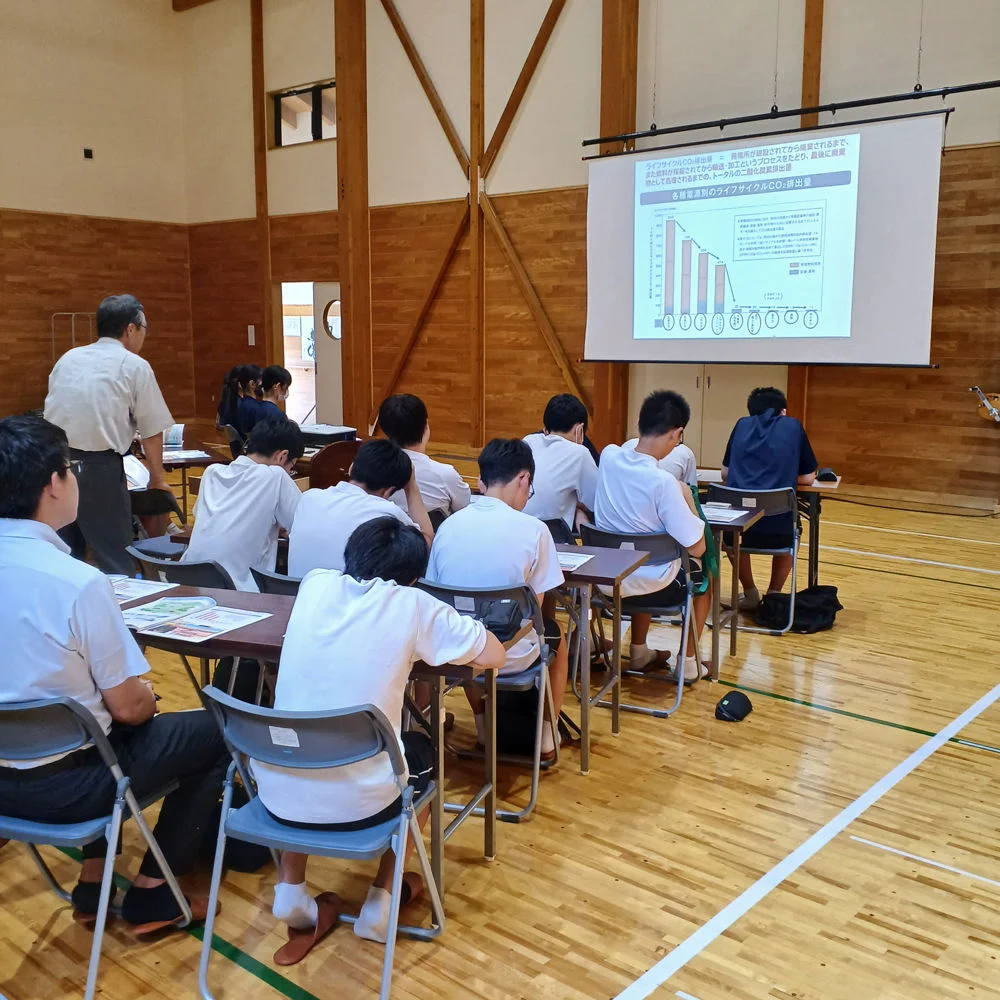

9月16日、大崎市立鳴子小中学校向け出前授業「カーボンニュートラルと再生可能エネルギー」を実施しました。

中山コミュニティセンターでの座学と、熱交換による温泉熱利用床暖房+温水供給システム、温泉旅館に設置された温泉熱利用バイナリー発電設備の見学を行いました。

地域エネルギー循環への取り組み(長野県)

9月10日、管理している雑木山にて、薪用のナラ原木の伐採作業をしました。

「鬼無里の森を守り隊」メンバーが小さな機械(林内作業車とバックホー)を工夫して使い、ナラの原木を集材・搬出しました。

これらの材は薪ステーションに運ばれ、薪に加工して、来年の冬に販売します。

竹とミツバチが繋ぐ自然と触れ合う共生コミュニティ創り(宮城県)

9月17日、「蜜源植物の種蒔きと手入れ」を実施しました。

成長が遅れていたひまわりは、昨年よりずっと小ぶりな花になりましたが、無事に開花。

除草作業中には、自生しているニラの花を発見し、植物の生命力に触れた一日でした。

グループホーム利用者や地域住民が共に作業しながら10代から80代までの参加者同士が交流を深めました。

小豆島発、海洋ごみ回収スキーム構築事業(香川県)

9月8日~9日に高松市で開催された「瀬戸内海研究会議」にポスター発表を展示しました。

展示したテーマは「河川ごみ回収システム確立と全国展開に向けて:香川から海洋ごみゼロを目指す挑戦」と、「効率的なごみ回収方法の探索:小豆島の市民参加型ビーチクリーン」です。

小豆島でのビーチクリーンに関する発表は、最優秀賞を受賞いたしました。この成果を励みに、河川および海洋ごみゼロを目指す挑戦をさらに加速させていきます。

エコパーク生物圏保存地域における共生の森づくり(大分県)

暑さも少し和らいだ9月は、地域大学の留学生を対象に、自然と共生したエコパークを学ぶESD研修や農業収穫体験、地域住民との交流イベントなどを開催しました。

住民主催のバーベキューでは、美味しい地域食材を堪能しながら、地域住民と交流をしました。

対馬産積み木による多世代交流型の木育推進事業(長崎県)

9月は、今年度2回目のKUMINOひろばを開催しました。

不安定な天気の日でしたが、たくさんのご家族が遊びに来てくれました。

前回のKUMINOひろばに来てくれた子が「ずっと楽しみにしていました!」と言ってくれたり、「また遊びたい、次はいつ?」と聞いてくれたりと、大変うれしい言葉をいただきました。

海を守るために木を植える 森は海の恋人(宮城県)

西舞根川下流の、東日本大震災で新生した塩性湿地の刈り払いを行いました。

足元からは「カサカサ」とカニの歩く音が全面的に聞こえてきます。やはり今年は「当たり年」のようで、アカテガニやアシハラガニがとても多く見られました。陸生のカニは他にクロベンケイガニ、ベンケイガニ、サワガニも生息しています。これらのカニ類は海から森までグラデーションがある自然環境が必要ですので、今後も生物を観察しながら生態系を管理していこうと思います。

C.W.ニコル・アファンの森(長野県・宮城県)

8月中旬から始めた今年度の作業道整備ですが、9月は本格的な作業月間となりました。

今回は、小さな沢(小川)を越える必要があり、自然環境への影響が少なくなるように、川底を掘削するような変化を避け、人工物を使わずに、丸太などで沢を渡る道づくりをおこないました。

これから南エリアの整備を進めるにあたって、アクセスしやすいようになってきています。

世界遺産 富士山の森を守り再生させよう(静岡県)

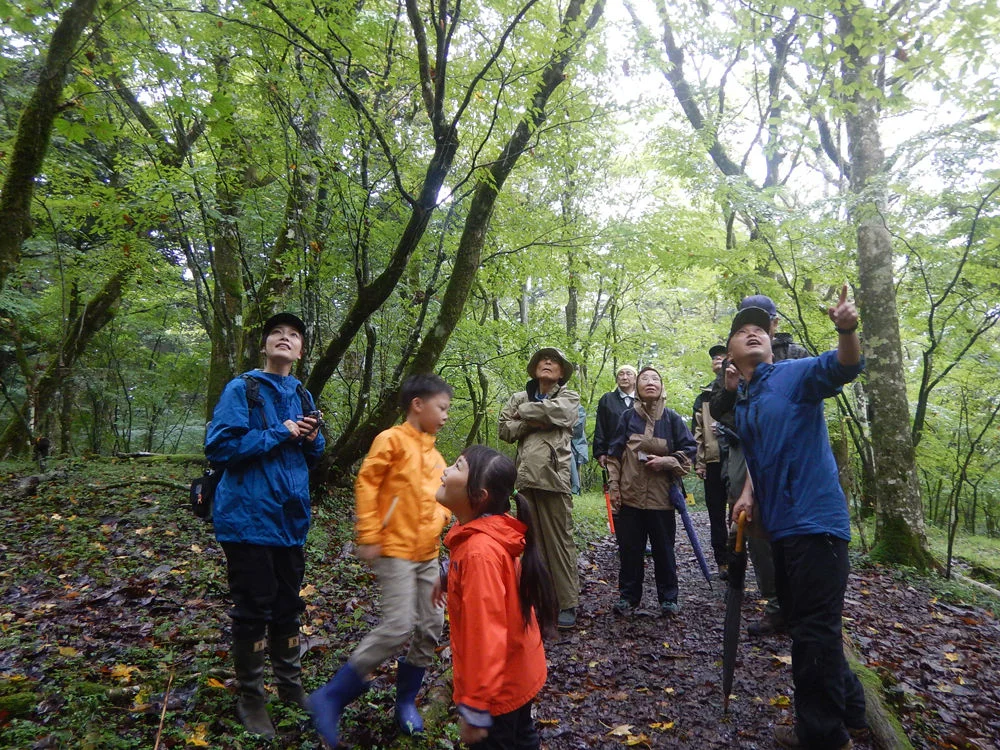

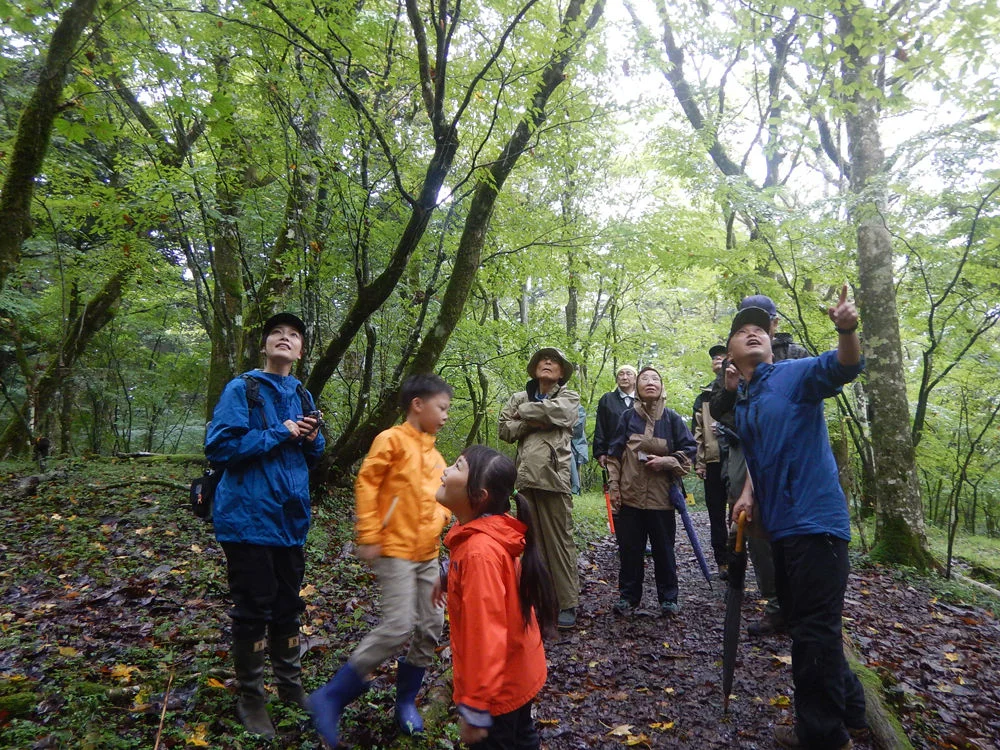

9月20日に地元行政と協働し、エコツアーを実施しました。

あいにくのお天気でしたが、雨だからこそ見ることのできるコケの美しさなど、富士山中腹ならではの自然を観察したり、富士山の水にまつわるお話などをお伝しました。

ようやく暑さも落ち着き、10月から始まる参加者との活動に向けた準備を進めています。

地域住民で守る神山の里山保全(徳島県)

電化製品ゴミを、廃棄太陽光パネルで生み出した電気で動かしたり、竹炭と山水でつくったアルカリ水に、ラベンダーやミントやレモンバームといったハーブをつけこみ、自然に負荷をかけないお洗濯体験が好評です。

もっとも盛り上がるのは、柔軟剤がわりの少量のお酢。これをいれるだけで、タオルがふわふわになります!

人と動物が共生する「安賀彩りの森」(兵庫県)

9月21日、地域資源活用ワークショップとして、専門家を招いて茅場の植生観察会を実施しました。

複数箇所を1メートル四方をロープで囲み、植物の数を調査し、植生の違いを確認しました。

貴重な品種はありませんでしたが、里山林として標準的な植物多様性が守られていることが確認できました。

ブルーベリーの収穫は、9月に入っても続いています。豊作の年となりました。並行して除草作業も実施しました。

生物多様性を体感できる森づくり(和歌山県)

9月は未来遺産運動のほかに、水田依存の動植物の保全のために継続している無農薬圃場における稲刈を実施しました。

昨年はイノシシによる襲撃を受け、ほとんど収穫できず残念でしたが、今年はエコ基金を活用して新たな電気柵を設置したことにより刈り取りを行うことができました。

稲刈作業の際に実施した圃場周辺のモニタリング調査でも、100種を超える生物が確認でき、目標にしていた多様性の保全が実現できたと考えています。

なかでも、20年以上不動谷で未記録であったショウリョウバッタモドキ(バッタ科)を確認できたことは特筆すべきことと感じています。

⽵林と⾥⼭の森・海の森 つながる再⽣活動(神奈川県)

博物館の支援のもと、和賀江嶋における磯の魚類調査を始めました。

市民と研究者がタッグを組み、潜水観察と採集による棲息魚類のリストづくりを目指し、生き物たちから観えてくる和賀江島という磯環境の姿を明らかにすることが狙いです。

これまで2回の調査をしたところですが、「生物のホットスポット」という評価が上がってきています。