6月、田植えの季節です。6月8日に、もうこさとやまクラブ幼稚園コースと、企業のプロジェクトチームへ、田植え体験会を孟子不動谷で開催しました。時折小雨が降る天候でしたが、最後まで苗代を植えきることができました。

その他、もうこさとやまクラブ(幼稚園・小中学校)、県立向陽中学校理科部などの自然観察や調査研究のイベントを開催しました。

COSMOエコ基金が支援するプロジェクトから、2025年6月の活動報告が届きました。

COSMOエコ基金は、皆さまのあたたかい支援をもとに、気候変動対応や生態系を守る活動をサポートしています。

詳しくお知りになりたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

6月、田植えの季節です。6月8日に、もうこさとやまクラブ幼稚園コースと、企業のプロジェクトチームへ、田植え体験会を孟子不動谷で開催しました。時折小雨が降る天候でしたが、最後まで苗代を植えきることができました。

その他、もうこさとやまクラブ(幼稚園・小中学校)、県立向陽中学校理科部などの自然観察や調査研究のイベントを開催しました。

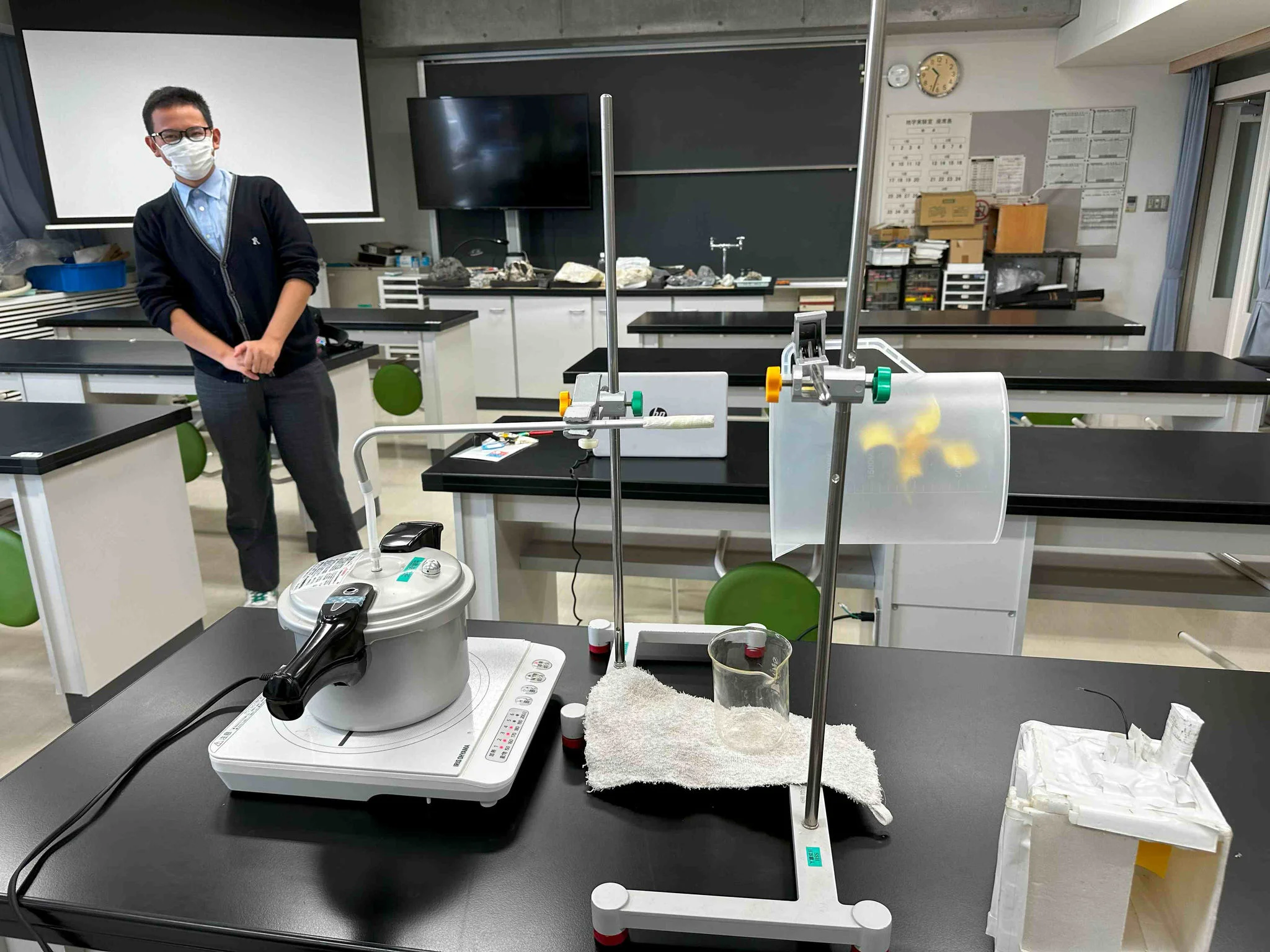

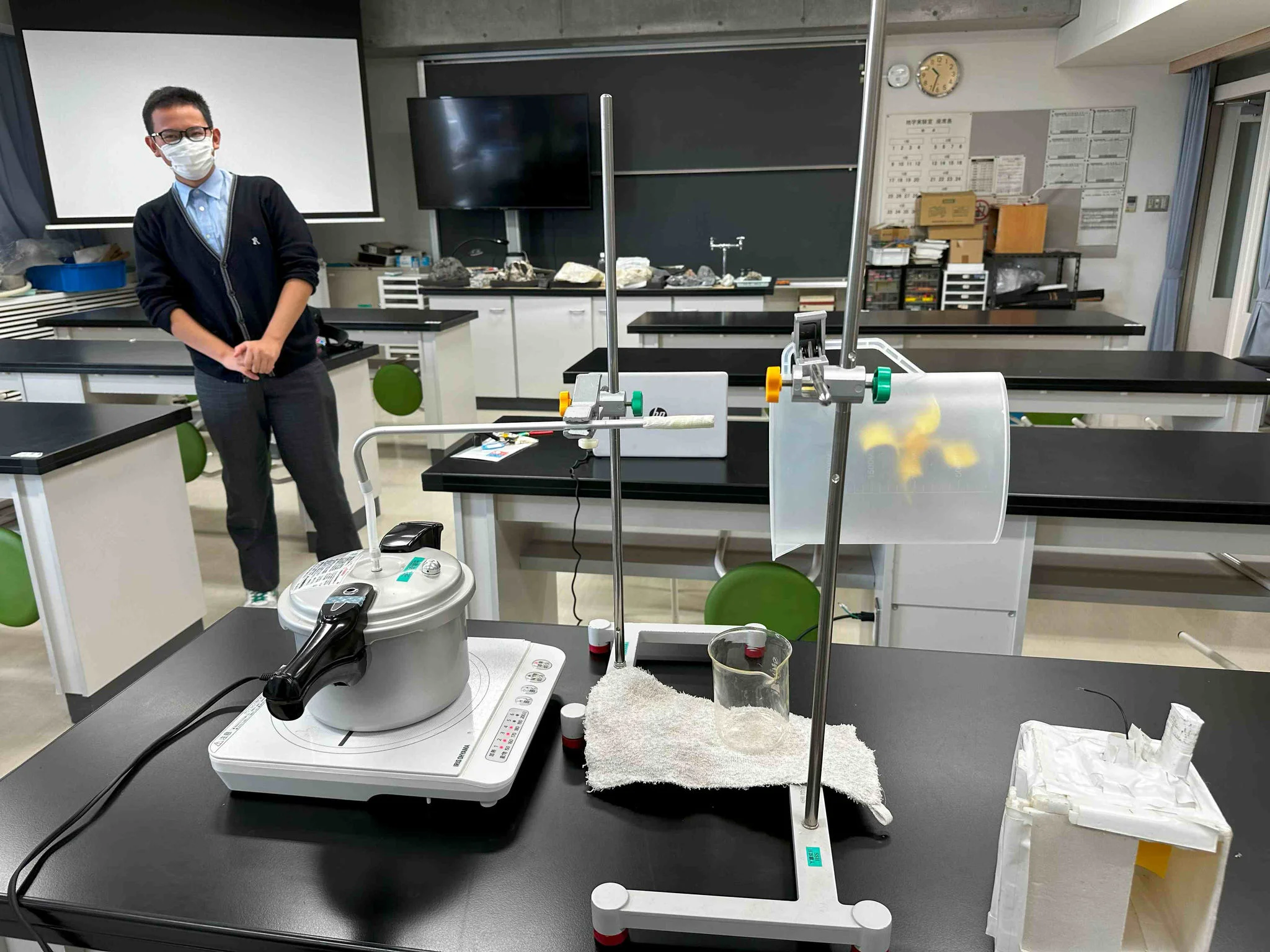

近年、琵琶湖の水温が上昇し、2019年から2年連続で全循環が未完了となっており、これを修復するため、琵琶湖上を吹く風によりおこる表面波を利用して、湖水を上下に動かす装置(波力ポンプ)を開発しました。

冬期は冷えた上層の水を底層に送ることで全循環を促し、夏期には中層の冷水を上層に送ることを目指しています。

6月は、4月27日から5月18日までの期間に設置していた波力ポンプの結果を解析しました。

その結果、水深40mから1日約12トンの水を汲み上げることができていることが判明しました。

6月8日にこれまでに作成したフラッシュ発電模型の修繕と改造について検討しました。

次回勉強会は7月19日の予定です。

まめってぇ鬼無里では、森づくりを行う「鬼無里の森を守り隊」を結成し、メンバーになっていただくためのチェーンソー安全講習会を開催しています 。

6月22日に開催し、初参加の方から「危険な行為と安全な使い方を繰り返し指導してもらえて大変わかりやすかった」とのご感想をいただきました。女性の参加者も増えています。

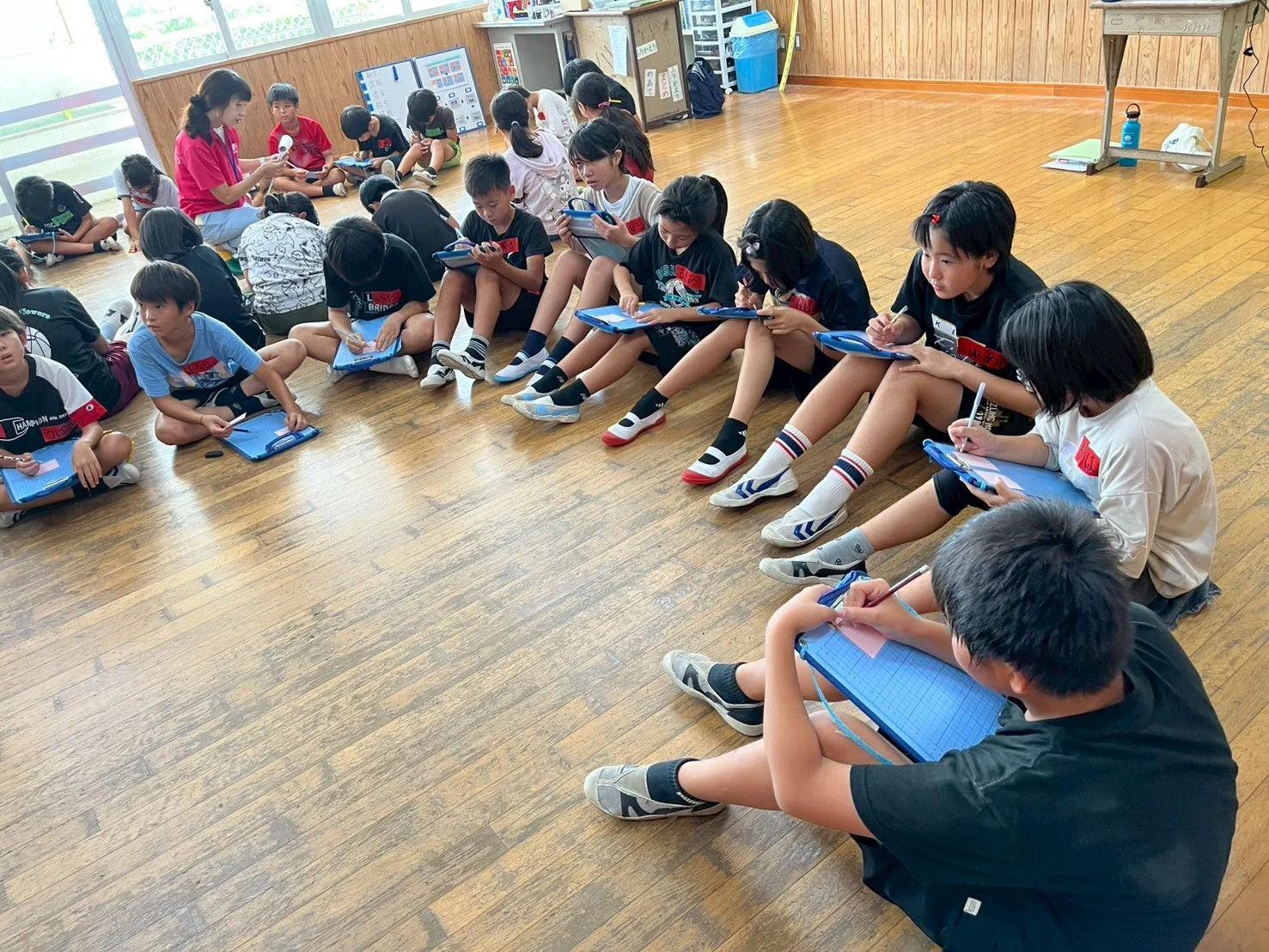

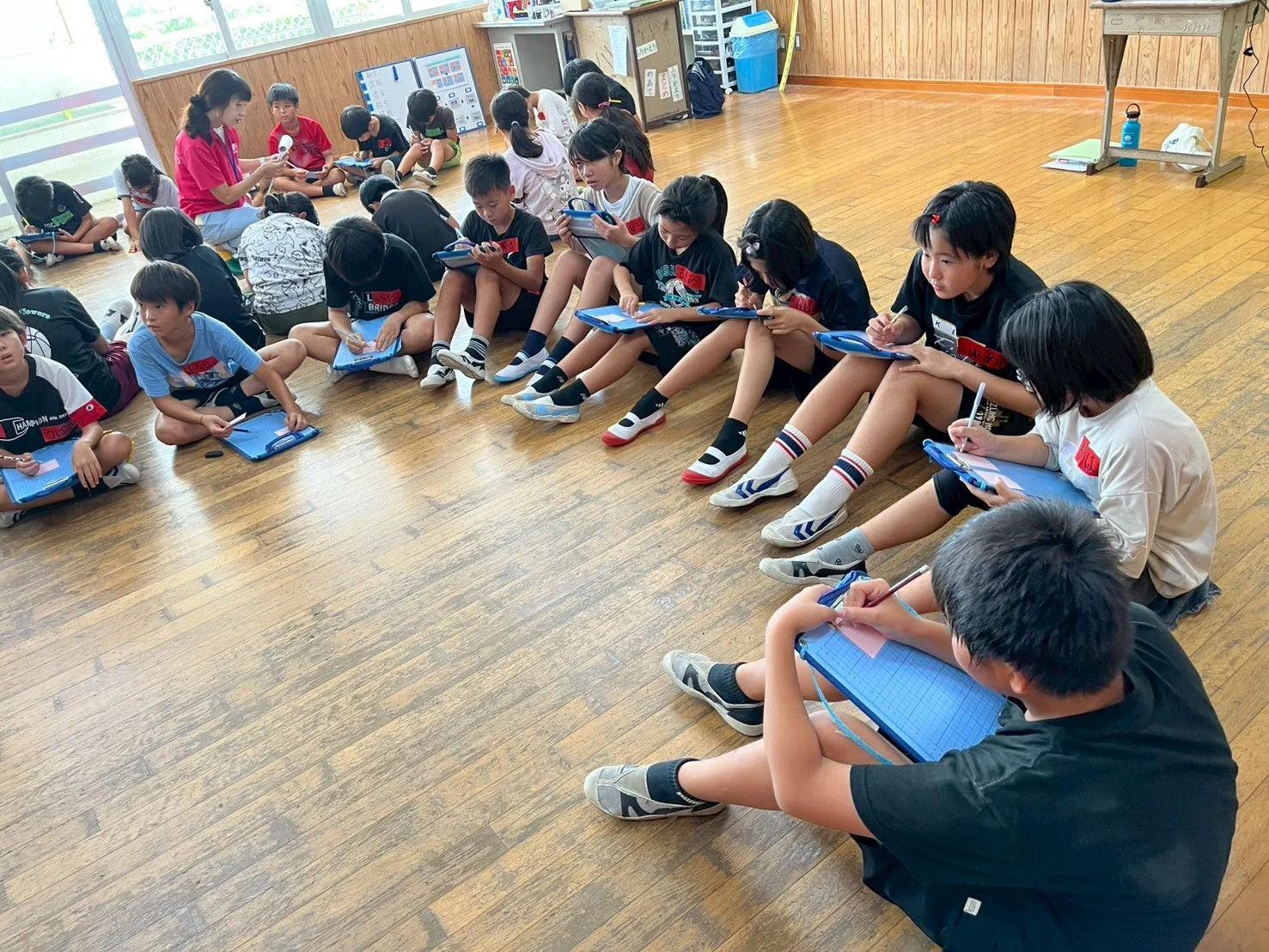

6月は地元の学校からの依頼が多くありました。

6月11日は海岸で漂着ペットボトル調査、6月16日はマングローブ環境を学ぶ観察会、6月17日はSDGsを学ぶワークショップ、6月20日はマングローブと干潟の生きもの観察、6月25日は海ゴミを学ぶワークショップを行いました。

それぞれ内容は違いますが、子どもたちが地元の自然の豊かさや課題を自分事として考えるきっかけとなればと思っています。

6月24日、ミツバチ観察とワークショップを開催し、30代から70代までの地域住民が参加してくれました。小雨の中、フィールドスコープも活用しての観察会となりました。

亘理の里山とブルーベリー農園で採取したはちみつを食べ比べ、蜜源により食感や味の違いが生まれることを体感しました。

7月には、蜜源植物の種まきと手入れを行う予定です。

水力発電の小型模型を作り、小水力発電の仕組みを知ってもらうためのイベントを7月19日に開催することが決まりました。開催に向けて、モーターの動作確認や材料の調達・組み立てなどの準備を行っています。また、地域向けの勉強会の案内も並行して進めています。

今月もビーチクリーンを開催いたしました。

11名が参加して、15.9㎏の海洋ごみを回収することができました。今回もペットボトルの回収量が最も多く、5.45kg回収しました。次回は、7月19日を予定しております。

また、6月4日に団体の活動報告会を開催いたしました。当日は、研究者、行政関係者、一般市民、そして社会貢献に関心の高い方々が一堂に会し、直接コミュニケーションを図る貴重な機会となりました。

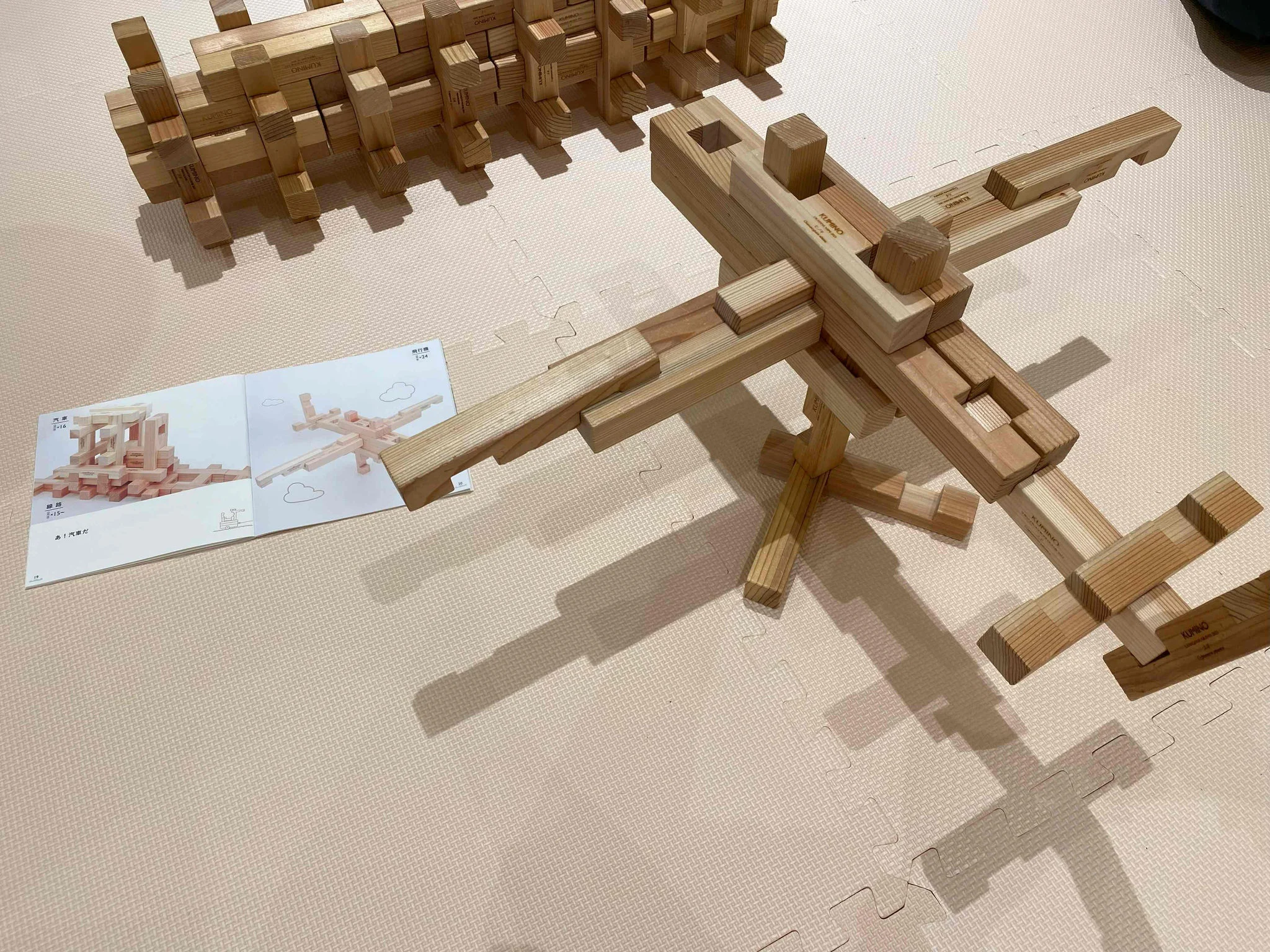

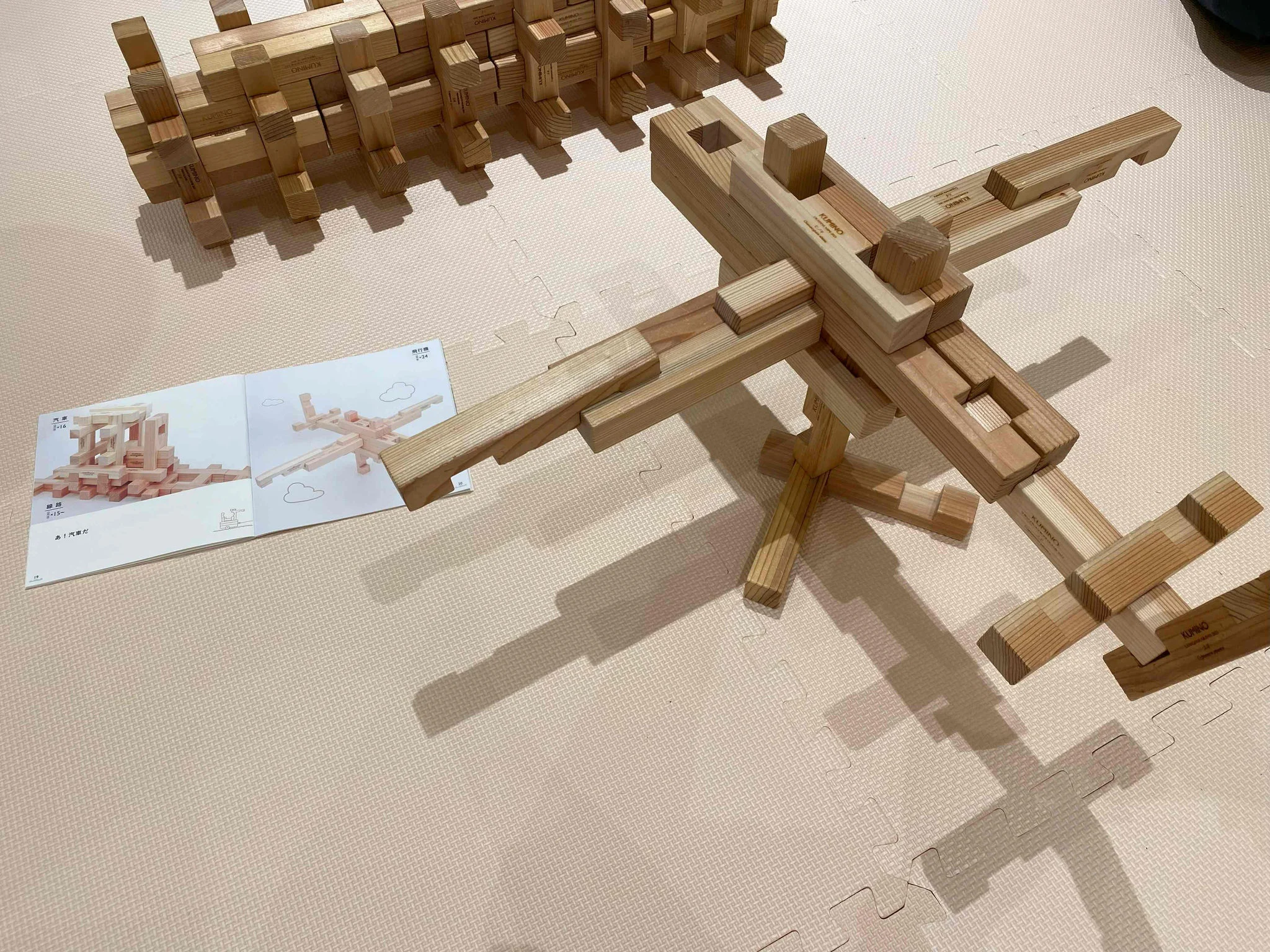

8月・9月の2か月間、無印良品 対馬店のキッズスペースにて、「KUMINO広場」を開催します。

木製ブロック「KUMINO」で自由に遊べる体験型イベント。親子で楽しみながら、創造力や協調性を育む場として昨年も好評をいただきました。

帰省シーズンの8月は、地元の皆さまにも活動を知っていただけるよう、紹介チラシも配布予定です。

(写真は昨年の様子です)

6月1日、第37回「森は海の恋人植樹祭」を開催しました。

参加者の中に「子どもの頃に参加した植樹祭を思い出し、自分の子どもと一緒に参加しました」とお話くださる方がいらっしゃいました。世代を越えた活動へと発展し続けています。

アファンの森では、整備を開始して39年が経過しています。

当時植えた木もだいぶ大きくなり、場所によっては、寿命などで弱った木が倒れるということも起きています。

1本1本の木を見ながら、残したい木を選び、より成長が良くなるように適度な間伐、除伐などを実施していきます。

草の生い茂る時期に入りました。

里山北山フィールドでは、ここ数年間で新たに補植した苗木を雑草から守る必要があり下草刈りが欠かせません。

粟倉フィールドでは、森の一角に設けた畑で、子ども達とジャガイモの収穫を行いました。

暑さが厳しくなってきましたが、安全に十分配慮し作業を進めたいと思います。

森づくりで生まれた湧水によって多年草化した稲への問い合わせが多くなっています。

冬場も水を湛えている田んぼには、魚も泳ぎ、鴨もいます。お米と魚や肉が収穫できる田んぼになるかもしれません。森は、水源ができることで、木質バイオマスエネルギーだけでなく、果樹、田や畑、蜂蜜といった”食”も支えてくれます。

6月19~20日に茅場整備のワークショップを行い、雑木伐採や除草作業をしました。

また、茅の活用ワークショップでは、古い茅を果樹や畑へ散布しました。堆肥や土壌改良材として活用していきます。

6月14日~15日、今年度1回目のマングローブ植林を行いました。

地元の青年達に加えて、JICA関係者3名がボランティアで参加してくださり、2,081本の種子を植えました。

8月30日~9月10日には、専門家と共にキリバスへ渡り、マングローブ植林と、同国環境省職員へのCO2吸収量試算に関する技術指導を行うことを予定しており、準備を進めています。

4月~6月にかけて、1万個の苗ポットを新しく作っています。

苗センターのスタッフを中心に、村人たちと一緒に種や土の収集なども行い、苗ポットを作っていきます。

昨年の苗ポットも順調に育っています。

6月は、今年度植林する樹種の選定と、その苗木の準備を実施しました。

樹種の選定は、専門的な知見をベースにしつつ、住民の希望も取り入れながら決めています。

活動地のマイチャルーン村の住民に加え、以前から植林活動を実施している隣村の住民のアドバイスもいただきながら、ゴールデンチークなど6つの樹種を選定し、苗木の準備をしました。